Официальные задания, ответы, разбор на Пригласительный этап ВСОШ по Искусству (МХК) для 7 класса 2025/26. Проходящий 18-19.04.2025 на официальном сайте МЭШ – school.mos.ru

→ Скачать задания и ответы по Исскуству (МХК) 7 класс

ПЭ ВсОШ по Искусству (МХК) 7 класс задания, ответы

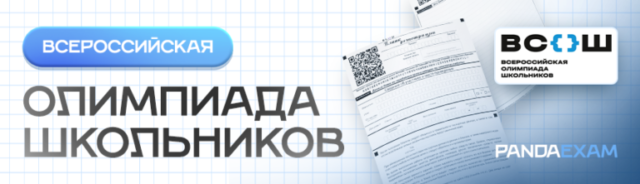

История иллюстрирования «Сказки о золотом петушке» А. С. Пушкина в XX столетии начинается с опытов в русском стиле, предпринятых Б.В. Зворыкиным и И.Я. Билибиным в начале века. Для них обращение к этому тексту Пушкина лежало в русле важной для эпохи дягилевских сезонов темы переплетения и различения образов Востока и Древней Руси. Первым «Сказку о золотом петушке» проиллюстрировал Б.В. Зворыкин в 1903 году. В стилистике этой работы отразилось и увлечение Зворыкина искусством В.М. Васнецова, и его знание каллиграфии и оформления древнерусских рукописей. Через три года иллюстрации к сказке выполнил И.Я. Билибин. В его ироничной интерпретации сюжета усилено звучание восточной образности, мотивы, восходящие к лубочной картинке, соединяются с приёмами китайской гравюры, заново открытой художниками рубежа веков. В 1925 году, уже находясь в эмиграции в Париже, Зворыкин снова иллюстрирует сказки Пушкина, в частности, «Сказку о золотом петушке». В этом проекте мастер в первую очередь выступает как замечательный орнаменталист, приближающий решение страницы к искусству многоцветной средневековой эмали. Важнее ироничного изображения героев оказывается любование мотивами, восходящими к национальной средневековой культуре: фрескам, рукописям, изделиям декоративно-прикладного искусства В картинках, собранных в задании, есть несколько наборов иллюстраций: Зворыкина 1903, 1925 годов и Билибина 1906—1907 годов. Каждый из них обозначен или русскими большими буквами (А—Г), или маленькими английскими (a—d), или цифрами (1—5).

Задание 1. Исходя из приведённого выше описания, попробуйте определить — какой из наборов относится к работам Билибина 1906—1907 годов, какой к иллюстрациям Зворыкина 1903 года, а какой к его же произведениям 1925 года?

Билибин 1906—1907 гг.

Зворыкин 1925 г.

Зворыкин 1903г.

→ Узнать ответ

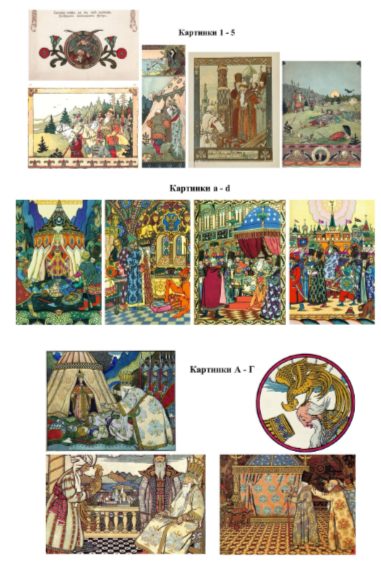

Задание 2. Обратите внимание на изображения, обозначенные римскими цифрами I—III. Исходя из стилистического решения работ, подумайте, к какому набору иллюстраций относится каждая из них?

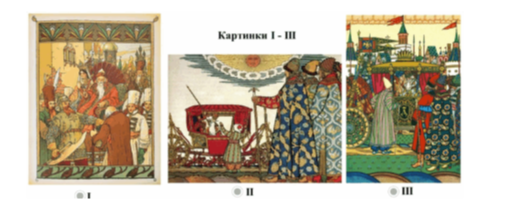

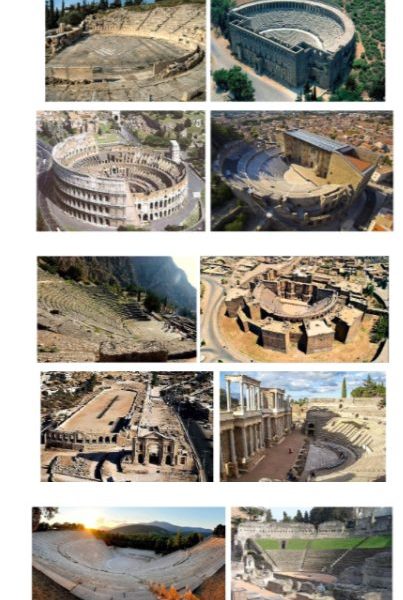

Задание 3. Подумайте, какие архитектурные памятники, собранные в задании, являются древнеримскими театрами.

Задание 4. Какие из представленных театров совмещают черты архитектурной конструкции, характерные как для древнегреческого, так и для древнеримского театра?

Задание 5. Отметьте только те иллюстрации, на которых изображены помпейские фрески.

Задание 6. Прочитайте тексты и определите — о каком спектакле идёт речь в каждом тексте («Сказки Пушкина» Театра Наций, или «Сказки Пушкина» театра «Пространство “Внутри”»)?

Текст 1

Портреты Старика и Старухи в руках актрис имеют ярко выраженные японские черты. В качестве изобразительных средств в ход идут опахала и веера. Размеры вееров увеличиваются прямо пропорционально увеличению старушечьей наглости и величины её хором (новая шуба — веер становится в два раза больше, столбовая дворянка — веер просто огромный и пр.), они же изображают волнение синего моря.

Текст 2

Магия этих «Сказок Пушкина» — не в цирковой иллюзии метаморфоз, а в балаганном драйве и иронии. В том, как ориентальная красавица Сэсэг Хапсасова пропевает «Здесь русский дух» с неподражаемой блюзовой (блюз (англ. blues, предположительно от устойчивого выражения «blue devils» — уныние, хандра), вид светской афроамериканской, преимущественно вокальной музыки — ред.) оттяжкой. В рокерских выходах отвязной Старухи (Татьяна Щанкина) с прислуживающей ей свитой томных эфебов. В стоп-кадре а-ля семейное фото, на котором злобные Ткачиха и Повариха запечатлены со своими орудиями труда. < …> В травестии (травестия (от итал. travestire — переодеваться), гротескно-комическое переосмысление героического, «высокого» образца – ред.) образа Додона (Дарья Мороз и Марианна Шульц играют не просто женскую роль, а роль какой-то прямо-таки мумии), что снимает с истории причинно-следственную логику, но добавляет ей весёлой жути.

Текст 3

«Сказка о мёртвой царевне» в исполнении Татьяны Весёлкиной поставлена в египетском стиле. Длинные резные фигурки злой египетской красавицы, постепенно оживающая в хрустальном гробу царевна — картины сменяют одна другую, в одной глаза царевны закрыты, в другой они раскрываются, в третьей на лице появляется улыбка.

Текст 4

На фоне сияющего экрана — дерево, на нём — Пушкин (он же — Рассказчик) с рыжей копной волос из-под шляпы, этакий Весёлый Шляпник из бёртоновской «Алисы в Стране чудес». Набелённое лицо-маска позволяет Евгению Миронову обрести ту степень свободы, которая делает каждое его движение, каждый интонационный поворот отточенным до анимационного образа.

Текст 5

< …> (Режиссёр — ред.) постоянно меняет перспективу: вот у него огромная золотая рыбка «выплывает» из-под сцены — это прекрасная Елена Николаева в горящем чешуёй платье с хвостом распевает своё «чего тебе надобно, старче». Или в пустом пространстве на фоне светящегося голубого экрана зависает маленькая лодочка с ладонь величиной, и этого хватает, чтобы погрузить нас в огромное пространство «Сказки о рыбаке и рыбке» с его морем неуёмных желаний.

Текст 6

В «Сказке о золотом петушке» в исполнении Татьяны Матюховой будут красные конские копыта на зелёном коврике-траве, красные конские маски, ошмётки поломанных игрушечных лошадок и воинов — результат страшной битвы, сладкий петушок на палочке…

Текст 7

Притом оформление заведомо роскоши технологической и визуальной не предполагает — однако из подручных материалов и скромными затратами < …> хрестоматийные, наизусть знакомые поэтические тексты предстают в свете неожиданном, даже парадоксальном: «Сказка о рыбаке и рыбке» выдержана в условно «японском» духе, разыграна с использованием вееров, масок, барабана; «Сказка о мёртвой царевне» — в древнеегипетском (семь богатырей с пёсьими головами будто сошли с фронтона пирамиды, а пещера для хрустального гроба превратилась в фараонову гробницу…); «Сказка о царе Салтане» — в эстетике греческой античности (и ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой тут, конечно, напоминают Горгон, а романтические герои выглядят как слепки с классических статуй… пусть всё это и принты (принт (от англ. Print – печать) – печать текста и изображений (рисунок или фотография), нанесённая определённым способом на бумагу, ткань или другую поверхность – ред.) на картонках!) < …>

Текст 8

нежная газовая ткань колыхнётся волной, движимая властью волшебного Творца, и исчезнет, а очумевшую Старуху (Татьяна Щанкина) выведут под рученьки мейерхольдовские < …> слуги просцениума — стражники «стиляги» (Термин «стиляги» придумала советская официальная культура. Впервые он появился в 1949 году в журнальном фельетоне. Стилягой там назвали модника — любителя современной танцевальной музыки: фокстрота, танго, джаза. «Стиляги» ярко одевались, носили необычные причёски — ред.) с коконами на головах.

Текст 9

Набелив лица масками, < …> (режиссёр — ред.) вытащил на свет способность немолодых актёров изгаляться, петь и танцевать, то есть осмелеть «под прикрытием». И быть сверхточными. Гротеск как сверхточность стал волшебной палочкой этой режиссуры — а жест или палочка дирижёра определили «аккорды» ног, рук, спин исполнителей, точь-в-точь как в балете.

Текст 10

Режиссёр спектакля < …> рассказывает: «Потом мы < …> предложили < …> создать для каждой актрисы своеобразный тематический игровой набор, как для ребёнка. Все актрисы существуют по этому принципу — у каждой есть набор волшебных предметов, который можно разложить на столе и играть в сказку».

→ Узнать ответ