Разбор заданий: ответы к Олимпиаде ВСОШ по Истории 10 класс, муниципальный этап для г. Москвы на 20.11.2025 г. Включает в себя авторский разбор вопросов для 10 класса. Материалы являются официальными взяты и опубликованы в ознакомительных целях

Муниципальный этап ВСОШ по Истории 10 класс

Задание 1. Вам представлен фрагмент статьи современного историка О. Г. Назарова об одном из явлений политической жизни Российской империи. Изучите его. Положение о выборах было подготовлено. В Европейской России по старому закону крестьяне избирали 42 % выборщиков, землевладельцы – 31 %, горожане и рабочие – 27 %. По новому закону крестьяне избирали только 22,5 % выборщиков, а землевладельцы – уже 50,5 %, горожане и рабочие – те же 27 %. Горожане при этом разделялись на две «курии», голосовавшие отдельно, причём первая курия («цензовая») имела больше выборщиков. В общем, 65 % выборщиков избирались зажиточными, образованными слоями населения. Сословно-элитарный характер закона был несомненен. Голос одного помещика равнялся голосам 7 горожан, 30 крестьян-избирателей или 60 рабочих. В три раза было сокращено представительство окраин: Польше было оставлено 12 мест (против 36 мест ранее), Кавказу – 10 (против 29 мест). Полностью были лишены представительства в <…> десять областей и губерний азиатской части Российской империи, ранее посылавшие 22 депутата, – под тем предлогом, что население Ферганской, Закаспийской и других областей, Семиреченского казачьего войска не достигло «достаточного развития гражданственности». Не имели избирательного права женщины, военнослужащие, учащаяся молодёжь до 25 лет. В итоге прав избирателей удостоили всего около 15 % населения империи. Сократилось и общее число депутатов – с 524 до 442. В результате в первую сессию фракционный состав <…> третьего созыва выглядел следующим образом: «Союз 17 октября» – 154 депутата, умеренно-правые и националисты – 97, кадеты – 54, крайние правые – 50, прогрессисты – 28, социал-демократы – 19, трудовики – 13, польское коло – 11, мусульманская группа – 8, группа Западных окраин – 7. Главной, принципиальной особенностью избирательного закона 3 июня, помимо его крайнего антидемократизма, было создание возможности лавирования между правым и левым крылом <…>, что обеспечивало реализацию правительственного бонапартизма, Закон не позволял создать в <…> не только левого, но и правого большинства. В условиях отсутствия твёрдого большинства любое голосование зависело от самой большой фракции – октябристов, которые поддерживали то правое крыло <…>, то либералов. Так возник феномен «октябристского маятника».

Выберите среди предложенных ниже суждений верные.

О. Г. Назаров указывает на взаимосвязь между выборными цензами и явно благоприятными для власти результатами выборов в <…>.

Автор статьи убеждён в антидемократическом и сословном характере политической реформы, о которой идёт речь в последнем абзаце отрывка.

По подсчётам О. Г. Назарова, в <…> 3-го созыва интересы национальных окраин были представлены

слабее, чем в предыдущих <…>.

Согласно данным статьи, к партиям левой ориентации принадлежало менее трети всех депутатов <…> данного созыва.

На основании данных текста можно сделать вывод, что <…> созывалась в Российской империи четыре раза.

В статье упоминается название политического режима, свойственного только Франции в 1799–1815 гг.

→ Раскрыть ответ

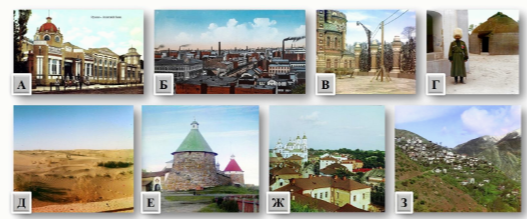

Задание 2. Подберите для каждой из национальных окраин, упомянутых в тексте, соответствующее ей изображение. Обратите внимание на то, что среди изображений есть лишние.

Задание 3. Выберите термины, относящиеся к той половине столетия, в которой в составе Российской империи была образована последняя по дате создания административная единица из задания 2.

винная монополия

Негласный комитет

временнообязанное состояние крестьян

Приказ Большой казны

Российское библейское общество

уставная грамота

нечаевщина

Тильзитская встреча

Греческий проект

участковые земские начальники

→ Раскрыть ответ

Задание 4. Ознакомьтесь с краткими пересказами сюжетов десяти произведений отечественной литературы, отражающих исторические реалии нашей страны в разные эпохи, и соотнесите их с изображениями, относящимися к данным произведениям.

Рассказ известного русского драматурга о непростой судьбе друга людей со сложной родословной. Сначала главная героиня лишается крова, затем обретает нового покровителя и начинает работать на него, однако при виде своих прежних господ преданно возвращается к ним, иллюстрируя временность и изменчивость памяти и симпатий.

Главный герой возвращается из долгого путешествия обратно домой, пытается ухаживать за своей прежней привязанностью, однако разочаровывается в её выборе. Во время бала в доме девушки герой высказывает ряд неуместных реплик, после чего он, чувствуя себя лишним и ненужным, снова пускается в путь.

В дороге мальчик интересуется у своего отца способом их перемещения, однако вместо отца слово берёт посторонний мужчина, запугивающий ребёнка мистическими картинами. Затем между попутчиком и отцом завязывается спор об архитектурных и культурных явлениях, а также о значении народа для развития искусства.

На борту судна многое повидавший инок-старик богатырского телосложения развлекает своих попутчиков историями из прошлого, демонстрируя великое разнообразие культур и народностей, населяющих Империю, а также скрытые мотивы человеческих душ и поступков. Особое внимание в своих рассказах он уделяет диким народам и нецивилизованным территориям.

Повесть о непоколебимой вере в чудо и лучшее предназначение девушки, ожидающей молодого человека, стала классикой советской детской и юношеской литературы. Трудности, с которыми сталкивается девушка при взрослении, непонимание и преследование окружающих не подрывают её надежды на лучшее, которое в конце концов виднеется на горизонте. Существует легенда, что иллюстратор одного из изданий неправильно услышал имя главной героини и поместил на обложку совершенно не связанный с текстом данной повести предмет.

В данном произведении два молодых человека знакомятся в сельской глуши и становятся закадычными друзьями. Однако яблоком раздора между ними становится одна из сестёр, которую прочили в жёны приятелю главного героя, начинающего волочиться за ней. Приятель героя погибает на дуэли от его руки, а обе сестры выходят замуж за военных.

Определяемое и как комедия, и как трагедия, данное произведение было вдохновлено историческим текстом, увидевшим свет незадолго до его создания. Действий заглавного героя читателю почти не представлено, но хронологическая канва и широкая панорама исторического момента обрисованы автором на безусловно высоком художественном уровне.

Мистическая история формирования гомункула, обретающего практически все признаки человека, разворачивается в атмосфере новой экономической политики и нарастающей хозяйственной разрухи. Зловещая фигура мастера, создающего псевдочеловеческое существо, придаёт описываемым в повести событиям особую неоднозначность.

История про выдающего жителя гор и степей, отчаянно сражающегося против иностранных покорителей, однако в итоге переходящего на сторону неприятеля. На фоне разворачивающейся трагедии героя читателю демонстрируется как исторический контекст эпохи Кавказской войны с её главными действующими лицами, так и лирические отступления, например размышления горца о придорожном цветке.

Сатирическое отражение правосудия мятежного князя, судящего бедного человека, не нарочно обидевшего трёх разных потерпевших. Под давлением внешних обстоятельств комического толка князь приходит к весьма необычным судебным решениям в пользу бедного человека, по итогам которых все стороны судопроизводства остаются удовлетворены его завершением.

→ Раскрыть ответ

Задание 5. Внимательно изучите предложенную карту и выберите среди приведённых ниже суждений верные.

Числами 3, 4, 5 на карте обозначены города, расположенные на территориях, населённых различными казачьими войсками.

На карте указано не менее 6 названий различных финно-угорских народов, населяющих Россию.

Числами 8, 10 и 13 на карте обозначены города, в Средние века являвшиеся столицами независимых русских великих княжеств.

На карте указано название оседлого на момент конца XVIII века народа, исповедующего буддизм.

На карте показаны территории, не имеющие определённого государственного статуса в XVIII в.

Все три города, обозначенные на карте числами 2, 4 и 12, были крупными морскими торговыми портами в середине XVIII века.

Город, обозначенный на карте числом 11, вошёл в состав России раньше, чем город, обозначенный на карте числом 22.

На карте показан географический объект, который был переименован после социального движения, затронувшего города, обозначенные на карте числами 5 и 6.

Город, обозначенный на карте цифрой 33, трижды осаждался русскими войсками в XVIII веке.

На карте обозначен город, бывший столицей автономного образования, вошедшего в состав Российской империи в XIX в.

Согласно карте, между Тулой и Рязанью в XVIII веке были регулярные торговые пути.

Часть российских ярмарок в XVIII веке проходила на территории бывшего Дикого поля.

Согласно карте, территории, непосредственно входившие в состав России, и территории державы, правитель которой носил титул халифа, были сопредельными в XVIII в.

На карте указано название города, являвшегося центром татарской автономии, подчинённой московскому правителю в XV–XVII вв.

Числами 1, 15 и 17 на карте обозначены города, в которых между российской и иностранной делегациями в XVIII в. были подписаны мирные договоры.

Согласно карте, в России имелись районы, в которых значительную долю населения составляли и евреи, и казахи.

На карте специальным обозначением выделены территории, находившиеся под протекторатом России в правление Екатерины II.

Город, обозначенный на карте числом 9, никогда не был столицей Российской империи.

Вся металлургическая промышленность России была размещена в хозяйственном и географическом регионе, в котором находится город, обозначенный на карте числом 6.

Числом 7 на карте обозначен населённый пункт, в котором родился почётный член Шведской и Болонской академий наук.

→ Раскрыть ответ

Задание 6. Ознакомьтесь с картой и описаниями трёх российских городов, сделанных одним русским общественным мыслителем. Подберите для каждого описания число, которым на карте обозначен соответствующий город.

На мосту вышел я из кибитки моей, дабы насладиться зрелищем течения Волхова. Не можно было, чтобы не пришёл мне на память поступок царя Ивана Васильевича. Уязвлённый сопротивлением сея республики, сей гордый, зверский, но умный властитель хотел её разорить до основания. Но какое он имел право свирепствовать против них; какое он имел право присвоять город? То ли, что первые, великие князья российские жили в сём городе? Или что он писался царём всея Русии? Или что местные горожане были славенского племени?

Валдайское озеро, над которым построен сей город, достопамятно останется в повествованиях монаха, жертвовавшего жизнию своею ради своей любовницы. В полуторе версте от города, среди озера, на острове находится Иверский монастырь, славным Никоном патриархом построенный.

Приятность вечера после жаркого летнего дня выгнала меня из моей кельи. Стопы мои направил я за Невский монастырь и долго гулял в роще, позади его лежащей. Солнце лицо своё уже сокрыло, но лёгкая завеса ночи едва-едва ли на синем своде была чувствительна. Возвращался домой, я шёл мимо Невского кладбища. Ворота были отверсты. Я вошёл… Не столп, воздвигнутый над тлением твоим, сохранит память твою в дальнейшее потомство. Пускай стихии, свирепствуя сложенно, разверзнут земную хлябь и поглотят великолепный сей град, откуда громкое твоё пение раздавалося во все концы обширныя России; пускай яростный некий завоеватель истребит даже имя любезного твоего отечества: но доколе слово российское ударять будет слух, ты жив будешь и не умрёшь.

→ Раскрыть ответ

Задание 7. Изучите представленные ниже числовые показатели, относящиеся к истории России в последние годы эпохи наполеоновских войн, и подберите к ним соответствующие значения.